作为广州市面积最大、常住人口最多的中心城区,白云区城市形态多样,既有大型高档小区,还有老旧小区、开放式社区;城乡二元并存,城中村和农村的体量也很大。人口密度大,流动人口多,白云区日产生活垃圾超过4000吨,位居全市第一,推行生活垃圾分类存在较大挑战。

垃圾分类是系统工程,需久久为功。白云城管以“5G+AI”双轮驱动,创新打造集感知、分析、服务、指挥、监察于一体的“白云智慧城管”系统,将智慧化贯穿投放、收集、运输、处理全环节,探索出一条城乡多元场景下的精细化治理路径,全力创建全国垃圾分类示范区。其中,“云站桶”社区志愿服务活动被国家住建部评选为优秀案例在全国推广。

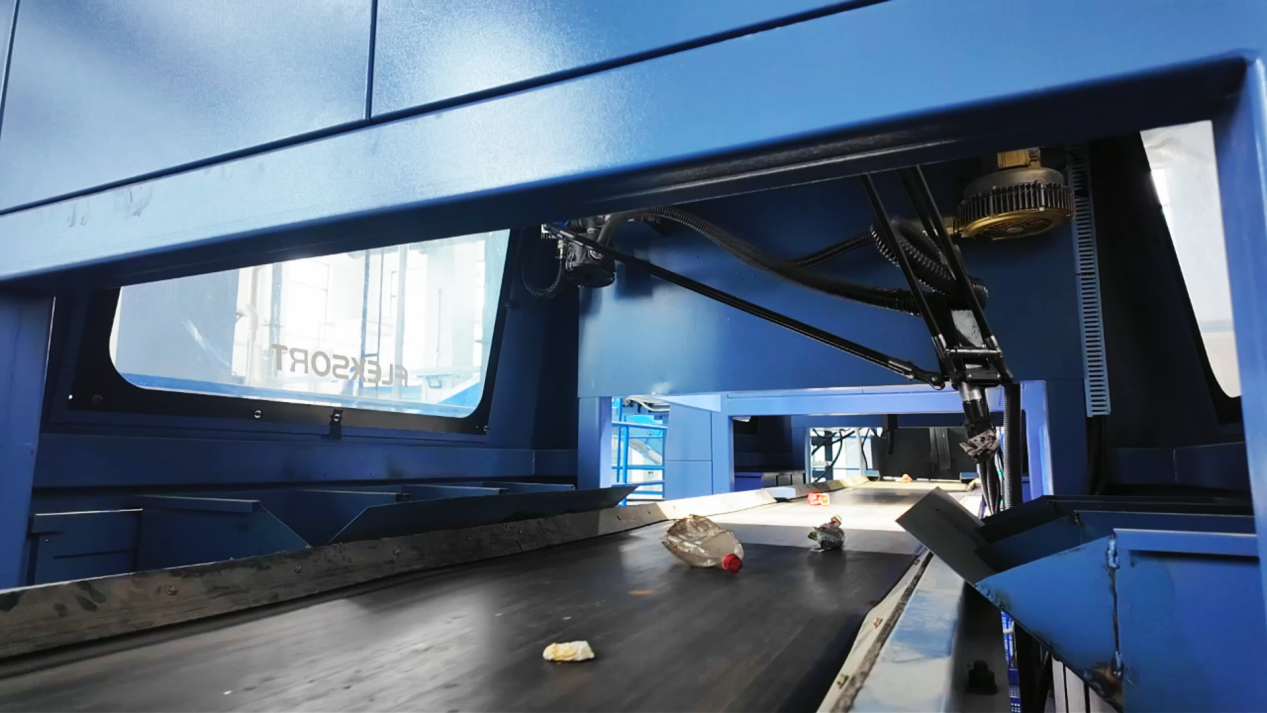

全国首座“分拣+压缩”一体化智慧垃圾转运站——嘉禾街新科垃圾压缩站。

智慧变革

“云站桶”志愿服务蔚然成风

午后,云城街中海云麓小区志愿者周女士在家泡好一杯茶,轻点几下手机,她便“出现”在小区的垃圾分类误时投放点——这不是科幻,而是白云区“云站桶”志愿服务的真实场景。

“小程序报名,手机连线就能实时看到投放点画面!”周女士边说边演示。屏幕上,见到分类准确的,她轻点“点赞”按钮;发现投放不准确的,则选择“点踩”或语音提醒。

“云端守望”让垃圾分类督导变得有趣。“要是以前当面指出,大家都住一个小区,难免尴尬。通过语音播报,居民更愿意听。”周女士说道。

所谓“云站桶”,即通过投放点的智能设备AI抓拍,与社区志愿者在云端后台、手机小程序相互配合,在线监督垃圾分类投放情况,有效缓解了人力站桶的难题。时间自由,操作简单,还可以获得积分兑换日用品,大大激发的群众的参与热情。

从“桶边”到“云端”,这一转变背后是白云区智慧赋能破解垃圾分类难题的创新探索。

白云城管把共建共治共享理念,作为群众习惯养成的基本方法。“志愿Fun”小程序为社区建立一支不走的志愿者队伍;“云站桶”引导群众自我服务、自我管理、自我教育、自我监督。目前,“云站桶”志愿活动,已在全区24个镇街179个社区全面开展,登记注册志愿者超2.5万人,站桶督导时长超90万小时。

科技赋能下的垃圾分类不再是冷冰冰的监管,而是成为连接社区、温暖邻里的纽带。为实现对分类投放与投放点保洁管养的全区域、全时段监管督导,白云城管通过AI自动识别、视频监控、大数据处理等信息化技术手段和智能化设备,加强垃圾落地、收集容器满溢、厨余垃圾未破袋投放等10余种投放点违规行为的自动识别,自动生成工单,自动升级督办。

“云站桶”有效缓解了人力站桶难题,激发社区共治热情。

智慧赋能“软治理”的同时,白云区更以体系建设筑牢“硬支撑”。白云区委、区政府以体系建设为突破口,先后投入近3亿元分步实施,实现垃圾分类全链条提升。

一是完善基础设施。在全区建成近2000个生活垃圾分类投放点;在城中村建设“一村一驿站”,建成81座,面积达1万平方米,实现“路不见桶,桶要入房,房要美观”。二是提高分类收运能力。区统筹为镇街配置厨余垃圾收运车辆40余辆,小型收运机具428台,制定84条收运线路,确保分类垃圾分类运输。三是强化厨余垃圾处置水平。先后在24个镇街建设34处、日处理能力540吨的厨余垃圾就地处理设施,并结合建设宣教基地,有效破除群众对生活垃圾混合处置的疑虑。

AI减量

生活垃圾变身“城市矿产”天弘优配

在全国首座“分拣+压缩”一体化智慧垃圾转运站——嘉禾街新科垃圾压缩站,每小时的5400次分拣动作背后,空无一人。

满载生活垃圾的运输车驶入一楼卸料区,3D分选机通过三维视觉识别技术分析垃圾的形状与体积,高速分拣机器人基于深度学习模型,精准抓取和分拣塑料瓶、易拉罐、纸品等可回收物。

这个占地仅600平方米的压缩站地处城乡接合地带,周边生活垃圾处理需求大,日处理垃圾能力可达100吨,减量率超过40%。

该项目的意义在于,把低值可回收物二次分拣出来,实现生活垃圾减量——那些连拾荒者都看不上的物品,如脏餐盒、黑色垃圾袋、塑料薄膜等。“高值部分在我们这里只占3%,而低值部分我们能减量40%以上。”广州九爪智能科技有限公司董事长李希卓介绍说。

李希卓算了一笔账,分拣出的可回收物市场价在每吨400—500元之间。满负荷运转后每天处理100吨垃圾,可分拣出40多吨低值可回收物,日收入约2万元。

政府同样是赢家,生活垃圾处置成本为每吨近200元,而减量40%意味着政府可节省相应比例的财政支出。

“白云区是广州人口最多的区,同时AI应用场景特别丰富,有最高档的小区,也有城中村和农村,一体化智慧垃圾转运站在白云区能成功落地,就意味着具有高度可复制性。”李希卓认为。

生活垃圾从需要花钱处置的负担,转变为可产生收益的资源,这将是一场革命性的变化。最终目标是要让生活垃圾变成“城市矿产”。

“AI二次分拣弥补城中村、农村等区域前端分类精度不足的短板,进一步推动源头减量。”白云区城管局有关负责人表示,“白云区正在推进建设一批环卫综合体,大幅提升垃圾减量率和资源回收效率,有效探索了土地集约化利用、运营智慧化监管新路径,为全国环卫设施提质增效和绿色转型升级提供了可复制、可推广的实践样板。”

AI分拣技术的突破,为生活垃圾的“源头减量”提供了关键的技术支点。白云城管在推广智慧分拣模式的同时,系统性构建从前端回收到末端处置的全链条体系。

为强化厨余垃圾处置水平,实现源头减量。白云在全面布局厨余垃圾就地处理设施的同时,全面启动废弃食用油脂规范收运,日均收运废弃食用油脂40余吨;推行沿街档口厨余垃圾上门收模式,全年分类收运厨余垃圾3.1万吨;充分利用社会力量,建立废旧衣物回收循环利用体系,共回收旧衣物超1000吨;创新低值可回收物“一袋回收”模式,做到应收尽收,全年回收低值可回收物700余吨;严禁一般工业固废混入生活垃圾,年分流处理一般工业固废近7万吨;挖掘厨余垃圾尾料循环利用资源,回收利用超1000吨。

■数读

近年,白云区垃圾分类工作取得显著成效,实现从“局部突破”到“全域深化”的跨越,全区生活垃圾回收利用率超43.2%,城镇生活垃圾无害化处理率持续保持100%。

分类模式上,全区所有物业小区均实现“楼道撤桶、定时定点投放”;48条城中村重点区域建立“栋长—租户—投放点”三级联动机制,违规投放率降低58%;为各城中村、行政村配258台“云村码”收集车,优化577个分类收集点;200余所学校、50家医疗机构参与垃圾分类宣传活动,机团单位可回收物回收率提升35%。

设施建设上,累计投入超2000万元整改2000余个投放点,新增126座智能分类收集房;设258台厨余垃圾“分类公交”,全年拒收违规垃圾1500吨;34处厨余处理中心总处理量达31.17万吨,大件垃圾处理中心共处理1.2万吨,再生资源网点达320个,“互联网+回收”平台累计回收低值可回收物7400吨。

治理与科技方面,2024年开展第三方暗检36次,“云站桶”志愿者突破2.4万人,累计服务8.1万小时;安装1500套智能监控,AI识别违规投放行为,日均预警处置效率提升70%,城中村、农村“云村码”系统处理群众报事2.1万件,办结率99%。大数据平台监测2000余个投放点、400余台收运车辆,生成分析报告52份。

■生动实践

废弃家具“重生”点亮“无废城市”

随着城市化进程加速和居民生活水平提升,沙发、床垫、衣柜等大件家具更新换代的周期大大缩短,其废弃处理已成为北上广深等超大城市共同面临的棘手难题。在白云区龙归街永兴村,一座占地面积约5000平方米的大件家具处理中心提供了破题的方案。

走进白云区大件家具处理中心,国内首台全自动一体化大件家具处理设备以惊人的效率和精准的操作,将一件件废旧家具依次吞入,经过“破碎—磁选—风选—成型”等一系列复杂而有序的自动化作业流程后,原本无用的大件垃圾瞬间化作废铁、废木和燃料棒等具有实用价值的产品,实现了100%资源化再生利用,年处理能力超1万吨。

“无废城市”并非没有废物,而是将废物资源化利用,实现可持续发展。近年来,白云区创新构建大件家具全链条处理体系,为实现资源化利用与城市治理双提升。

白云区通过智慧赋能、体系重塑与资源化利用相结合,形成“预约—收运—处理—再生”闭环管理模式,有效破解垃圾治理痛点,提升城市精细化治理水平。

白云区大件家具处理中心。

一是智慧赋能便捷回收,破解居民处理难题。依托“穗云智慧城管”平台开发“废弃家具”专项功能,居民可通过手机端一键提交家具信息、预约上门时间,系统自动生成费用(如30公斤以上70元,3公里内运费12元)。由片区环卫人员上门清运,费用直接支付,既降低居民经济负担,又落实“产生者付费”原则。目前该服务已覆盖179个社区,累计服务超10万人次,有效减少随意堆放现象。

二是专业收运高效处理,提升资源利用水平。在全区24个镇街设立120余个备案收集点,委托专业企业配备13辆GPS定位车辆统一清运。建成全省首个全自动拆解中心,引入破碎分选工艺,木材、金属等可再生资源分类回收,残渣规范处理。截至目前,累计处理家具2.88万车次,资源化利用2.07万吨,减容39.94万立方米,资源利用率显著提升。

三是两网融合循环发展,探索可持续治理路径。前端构建“1+N”回收网络(1个街级中心辐射319个村居点),中后端联动废玻璃分拣中心、规划中的制氢产业园,形成“回收—分拣—能源化”全产业链。通过“云村码”小程序实现投放、运输、处理全流程智慧监管,推动垃圾治理从末端处置向源头减量、资源循环转型,为超大城市提供可复制的“白云方案”。

■一线声音

以干净整洁有序城市环境迎盛会

南方日报:为迎接十五运会和残特奥会,白云区在城市环境保障方面总体开展了哪些工作?

白云区城管局负责人:白云城管聚焦赛事涉及的交通枢纽、场馆、酒店等重点区域,全面开展了环境卫生整治、市容品质提升和园林绿化等工作,营造干净整洁有序的城市环境迎接盛会。

南方日报:在园林工程、公园管理方面,具体有哪些提升举措和成效?

白云区城管局负责人:我们以“花满羊城·活力白云”为主线,在广州体育馆、三元里大道、残疾人体育运动中心、金沙洲沙贝立交四大门户完成园林品质提升,推动13个园林品质提升项目全部完工,总实施面积约72.5万平方米,让市民与运动员转角遇花、抬头见景;在白云湖大道沿线、广州体育公园、残疾人体育运动中心周边布置7组十五运会的吉祥物运动主题雕塑以及3组动静结合造型雕塑,通过艺术的语言将“激情全运会活力大湾区”的赛会主题融入公共空间,激发着市民群众参与热情;建成多个生态公园节点,实现“300米见绿、500米见园”,彰显广州包容活力与绿色全运理念。

从场馆到城市,白云区“颜值”与“气质”全域提升。谭札烽摄

南方日报:在绿化精细化管理方面做了哪些工作?

白云区城管局负责人:针对十五运会白云区活动场馆及酒店、重要保障路径和城市门户三个重点板块开展城市美化增色时花布置工作。截至10月20日,已完成时花布置约7400平方米、立体雕塑1座、花箱58组,通过组团式种植、立体式造景等方式,打造一批兼具观赏性与标识性的绿化景观节点,让城市全域“颜值”与“气质”同步提升。

南方日报:在市容景观管理,特别是户外广告和高铁沿线环境方面有何提升?

白云区城管局负责人:区城管局聚焦武广高铁、京广高铁联络线及白云站至新塘站沿线核心街区,以“安全隐患整治、私搭乱建整治、环境卫生保洁、绿化提升、外立面整饰”开展工作,已完成建筑外立面提升222栋,提升面积约17.69万平方米,重要绿化节点提升6处,治理铁路沿线安全隐患问题44宗,推动高铁沿线从“环境痛点”向“城市亮点”转变。

南方日报记者 谭超

摄影:南方日报记者 梁文祥(除署名外)

实习生徐靖超天弘优配

富明证券配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。